Sí, hay que leerlo, porque provoca sonrisas, o incluso carcajadas; lágrimas, o incluso llanto; recuerdos de lugares visitados, o recuerdos de recuerdos de otros que hablaron de lugares visitados; meditaciones livianas o profundas; lamentaciones, indignaciones, preocupaciones, desesperanzas y esperanzas.

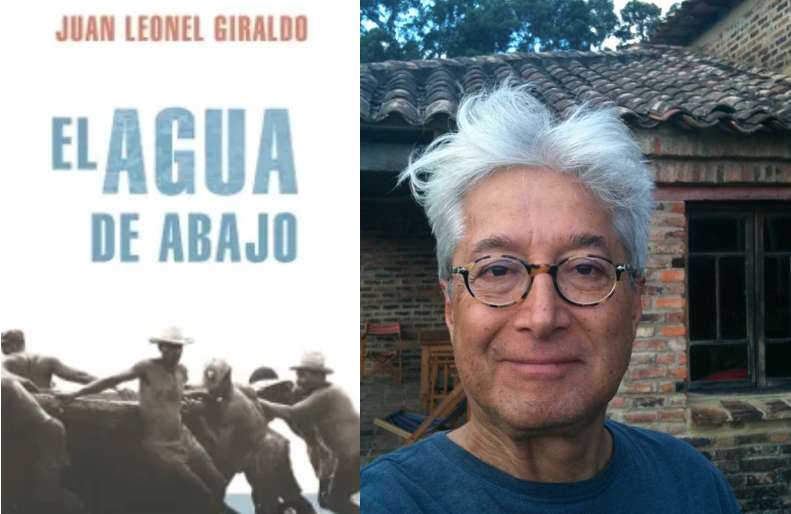

El libro contiene 25 crónicas y una narración, que el autor redactó y transcribió por primera vez en el año que se señala al final de cada una. Y si bien las crónicas abarcan el período de 1975 a 2001, Giraldo las revisó, corrigió y ajustó hasta el último momento antes de publicar este libro en 2019, como lo aclaró en una entrevista reciente.

En las reseñas que se han publicado sobre este libro se mencionan, para ejemplificar, los nombres de algunas personas que aparecen en las crónicas reunidas. En esta reseña, en cambio, preferimos mencionar a todos los protagonistas. Una decisión que está en la huella del modo como procede el cronista, a saber, al final del libro menciona los nombres de las personas a quienes les agradece su ayuda en sacar adelante los reportajes y la consecución misma del manuscrito final.

En el libro, la narración transcrita corresponde a “Historia de Barrigoncito”, de Tío Yayo, de Zaragoza, en el Bajo Cauca, y entre las crónicas abundan los perfiles de personas con historias peculiares; hay otras de departamentos o poblaciones específicas, y dos en las que se perfilan una comunidad y un periódico.

Las personas perfiladas son: Alcides Gallón, un obrero que consiguió amaestrar un canario en Barranquilla; Campo Elías Colina, un caballicero del Casanare; María Otilia Ruiz Mancipe de Jerez, una ceramista de Ráquira; Rosario Epieyú, una líder y política de Manaure; Antonio de Jesús Panesso, un arriero de Sonsón; Darío, de 73 años, un recolector de café a quien sus amigos conocen como “el del trompo”, y que “pasó la prueba más imposible, la de atraparlo en el aire, en la uña del índice derecho”; Néstor Carlos Baba Jiménez, un boxeador de Cartagena; Anthony Bryan Newball, un marinero de la isla de Providencia; Miguel Antonio Gutiérrez Benítez, un poeta de Mompox; un guaquero del valle del Quindío, del que se omite su nombre; Carmen Martínez, la directora del “único conjunto de cumbia que hay en El Banco” y que condujo al cronista a Eva María Ramos, una bailadora de cumbia que dice tener entre 108 y 115 años; Juan Rivilla, un excombatiente de la guerra de los Mil Días que vive en Sonsón; Rosendo Olarte, un rastreador de oro radicado en Liberia; Lilia Cuéllar, una excantante que tiene un bar en Cali, al cual nombró primero La Ópera y después La Casa Beethoven; Celso Fernando Gordon McNish, de 82 años, nacido en San Andrés, un marinero que estuvo en la Revolución sandinista de Nicaragua y en la guerra de Colombia contra el Perú, y Luis Guillermo Trespalacios, de Mompox, “uno de los mejores orfebres de América”.

Los lugares perfilados son: Puerto Plátano, a través del pescador Antonio Aurelio Tigreros; Maní; San Juan del Micay y Guapi; Manaure, “el pueblo más salado del mundo”; Aracataca, tras las huellas de Gabriel García Márquez, sin mencionarlo; Sucre; Chocó, donde tiene un rol protagónico Zuleida, una niña de trece años que reparte su tiempo entre la escuela e ir con su batea a los yacimientos de oro y platino. La comunidad corresponde al resguardo indígena de Guatavita Tua, y el periódico es El Deber de Bucaramanga, impreso tal como en los tiempos de Johannes Gutenberg, más de cinco siglos antes. Para esta última, el cronista conversó varios días con el director del periódico, Jorge Gutiérrez Reyes.

Las crónicas semejan construcciones arquitectónicas bellas, provistas de sólidos cimientos. Cada una está titulada de manera magistral, por la manera directa y concreta como señala el punto nodular hacia el cual se dirige la narración, como si los títulos hubiesen sido formulados por un arquero que no erra disparo al centro de la diana. Muchas crónicas incluyen contextualizaciones históricas, sociales, económicas, políticas, culturales e incluso topográficas y climáticas. Lo anterior sin descuidar el uso de las palabras exactas, acompañando la expresión de un tono literario y acudiendo no pocas veces a formas poéticas.

A la isla de Providencia se refiere como “aquel rincón de montañas surgidas dentro del mar”, y al llegar a Guamal, escribe: “Llegué a mi destino en la hora más terrible del día. En el voluminoso cielo de nubes grises había deslumbrantes manchas de fuego. Al final del horizonte una apacible esfera roja se hundía entre las afiladas hojas de los pastizales”. El cronista no descuida la descripción física de los personajes o lugares, y entre los detalles culturales indica y explica qué comen los pobladores –y cómo lo preparan–, cómo se visten, cómo se divierten y a qué se dedican. Tal detenimiento añade a las crónicas un rasgo antropológico y etnográfico, y así quedan registradas prácticas y costumbres con un nivel que puede ser considerado científico.

A manera de ejemplo, citamos descripciones de tres oficios. Sobre el caballicero Campo Elías en el Casanare, explica el cronista: Aunque parezcan elementales, las faenas más sencillas de Campo Elías están llenas de misterio. Tan solo para maniatar el ganado conoce centenares de nudos y de artimañas. El nudo que más aprecia es el que los llaneros de Casanare llaman nudo de cagaleriar. Este amarre intrincado le posibilita la orgullosa ventaja de no tener que bajarse del caballo a desmanear el ganado. De un solo tirón y desde la silla, puede soltar a una distancia de cincuenta metros un toro bravo sin correr el riesgo de verse atropellado o embestido por una mole de centenares de kilos. El cronista pormenoriza las jornadas de los arrieros, en relación con los animales de los que hacen uso: Por los horarios de las partidas de bueyes, los peones llevaban una vida absolutamente cambiada con la del resto de los hombres. Desayunaban a las tres de la mañana, almorzaban a las seis de la mañana y a las ocho o diez de la mañana ya habían descargado y vuelto a toldar a un lado del camino, y comían a las once o doce del día. Se acostaban a la una de la tarde y dormían toda la tarde y la mitad de la noche.

Y las labores en los yacimientos las expone con precisión: Bajo ese cielo taciturno, Zuleida sale a buscar oro y platino en uno de los terrenos que usufructúa la familia de su padre. Está a una hora y media a pie de la casa. La acompañan sus padres o sus hermanas, a veces su hermano o uno de los tíos. Se levantan antes de las cinco de la mañana y antes de las siete comienzan a trabajar en la mina. Llevan las herramientas necesarias: el almocafre, la batea, el mate, la vetadora, la barra, la pala y los cachos. El almocafre para raspar la arena o escarbar en el lodo. Es un garfio de hierro engarzado en un palo, el instrumento más usado en la remoción de la tierra blanda. La batea, que se fabrica de madera, sirve para lavar los terrones. Los mineros los hacen girar con agua en una danza que en cada vuelta va orillando los más livianos. Después de muchas vueltas, en el centro de la batea se depositan los granos más pesados, los del oro o el platino, que ellos llaman la jagua. Cual antropólogo y etnólogo, Giraldo deslumbra en estas crónicas con una escritura decantada que trasluce pacientes observaciones y meditaciones, antes de deslizar su pluma sobre el papel.

Los logrados retratos de personas, lugares, paisajes y oficios han propiciado que su libro sea calificado por los críticos y reseñistas con adjetivos como “extraordinario”, “magistral”, “fascinante”, “desconcertante”. También, como “un canto a la diversidad de Colombia”, o un libro que “destila crítica social y hace una denuncia abierta de los muchos males que afectan a los desheredados de este país”.

Coincido con estos juicios. Los personajes que Juan Leonel Giraldo aproxima en El agua de abajo son alegres e ingeniosos, en medio de carencias y dificultades; adoloridos por una historia de despojos que perduran, y que conmueven hasta la médula. Solo añadiría que, por mi parte, me comprometo a decirles a conocidos y por conocer que deben leer El agua de abajo, de Juan Leonel Giraldo, pues sus crónicas permiten aprender que Colombia, e incluso la Tierra, están habitadas por seres humanos como estos, cuyas vidas provocan indignación y simultáneamente brindan una lección de tesón, digno de ser imitado.

Mateo Navia Hoyos

Comenta esta noticia